【2つの功績】ニルヴァーナは何がすごかったのか【NIRVANA/カート・コバーン】

「NIRVANA(ニルヴァーナ)」は、世界的なグランジ・ムーヴメントを巻き起こした伝説のロックバンドと呼ばれている。

ニルヴァーナの功績は散々語り尽くされていて今更感もあるが、今回はあらためて彼らがどんなバンドなのか、そのすごさについて語っていきたいと思う。

NIRVANA(ニルヴァーナ)は何がすごかったのか

ニルヴァーナには2つの功績があると思っている。

- ロックシーンに革命を起こした

- オルタナティブ・ロックの定着

次項からこれらを順に解説していきたい。

ロックシーンに革命を起こした

ニルヴァーナを語る上で外せない音楽ジャンルである「グランジ」から解説していこう。

グランジとは

- 「汚れた」

- 「薄汚い」

という意味の形容詞 『grungy』が名詞化した 『grunge』が語源になっている。

- ヨレヨレのネルシャツ/Tシャツ

- カーディガン

- 膝などが破れたダメージジーンズ

- スニーカー

などなど、いわゆる古着系ファッションを纏い演奏をしていた。

これは当時アメリカで隆盛を誇っていた、ハードロックやLAメタル(ヘアメタル)の煌びやかなイメージと正反対の出で立ちだった。

こうしたファッションと、グランジの荒々しくノイジーなサウンドが「薄汚い」ことから、ビジュアル/サウンド両方のイメージから「グランジ」と呼ばれるようになる。

グランジの音楽性

「ハードロック+パンク」と形容されることが多いグランジサウンド。

言葉で説明するより早いので、最も有名な「Smells Like Teen Spirit」を一度聴いてみてほしい。

聴いていただくと分かると思うが、リスナーによっては単なるハードロックに聴こえるというケースもある。

この辺りは個人の感覚で変わってくるだろうけど、大雑把に括るなら、

が基本フォーマット(例外も多数だが)なので、ハードロックというのはあながち間違っていないと思う。

ただし、LAメタル/ハードロックにはない荒々しさがグランジの特徴。

- パンク、ポストパンク

- ハードコア

- ガレージロック

- 創成期のハードロック

本項の冒頭で既述した「ハードロック+パンク」というのは、これらを分かりやすく表現した形である。

荒々しいサウンドがルーツにあるため、善し悪しの話ではなく、小奇麗にまとまったハードロックサウンドと差がつくのは当然なのだ。

ちなみに、ニルヴァーナのドラマーだった、「デイヴ・グロール (現:Foo Fighters)」は、

「ラウドなギターとラウドなドラムと絶叫ヴォーカル」

とグランジを定義している。

同じくベーシストの「クリス・ノヴォセリック」は、

「伝統的なヘヴィー・ロックとパンクの融合」

だと形容しており、ブラック・フラッグの「My War」がグランジに影響を与えたと発言している。

グランジの歌詞は、内省的で"苦悩"や"絶望"など、自身が抱える闇を赤裸々に晒した内容になっている。

なぜグランジが支持されたのか?

- 既存のロックを破壊する「カウンターカルチャー」

- 閉塞感を打破する「代弁者」

この二点だと思う。

では順に解説していこう。

グランジが台頭するまでのアメリカは、上述した「ハードロック」や「LAメタル(ヘアメタル)」が隆盛を極めていた。

※イメージです

過剰に煌びやかなビジュアルとポップな楽曲、無難すぎる歌詞などなど。

商業的に大きかったものの、音楽性は形骸化しており、当時の若者とっては中身のない薄っぺらい楽曲という印象だったのだ。

また、アメリカの社会情勢が混迷していた時期でもあり、人々の閉塞感が増し行き場のないイライラが募っていた。

要するに極めて「暗い」時代だったため、派手で奇抜な衣装をまとったバンドが豪華絢爛なステージングを披露していても、まったく心に響かなかったのだ。

「時代ではなかった」と言えばそれまでかもしれないが、あまりにも若者の”リアル”とかけ離れた世界観を押し付けられて辟易していたのだろう。

そんな時に登場したのが、ニルヴァーナをはじめとするグランジバンドたち。

既存のロックアーティストとは正反対のラフなスタイル。

ハードロックをベースにしながらもパンキッシュな要素を持ったサウンド。

当時多くの若者が抱えていた閉塞感や絶望とリンクした歌詞。

グランジには、ロックファンが求めて止まない"リアル"が存在していた。

センセーショナルな彼らのスタイルは、瞬く間に若者たちの支持を集めることとなる。

そんなグランジバンドの中で、特に台頭してきたのが当稿のテーマである「ニルヴァーナ」だ。

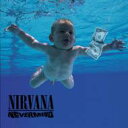

先程紹介した「Smells Like Teen Spirit」を収録した2ndアルバム『Nevermind』は3000万枚を売上げ社会現象となる。

ちなみに、ニルヴァーナ解散後も同アルバムは売れに売れまくり、2013年までに全世界で4,000万枚を超える驚異的なヒットを記録。

「Nevermind」のヒットで、それまでの音楽業界の勢力図を塗り替えることとなる。

隆盛を誇った「ハードロック/LAメタル」は衰退の一途を辿り、本来はアンダーグラウンドだった「グランジ」がメインストリームに躍り出た。

まさに歴史が動いた瞬間である。

オルタナティブ・ロックを定着させた立役者

ロックファンの求めるリアルを体現し、従来の勢力図さえ塗り替えてしまったニルヴァーナ。

その歴史的な"革命"は、若者たちに蔓延していた目に見えない閉塞感を打破するに至る。

そして、ニルヴァーナの衝撃は世界中に伝播していき、まさに"生きる伝説"として押しも押されぬカリスマとなった。

ニルヴァーナと時を同じくして

- 『Pearl Jam(パール・ジャム)』

- 『Alice in Chains(アリス・イン・チェインズ)』

- 『Soundgarden (サウンドガーデン) 』

らもグランジの勃興に貢献している。

そして、彼らにシンパシーを感じたグランジバンドたちが続々とデビューしていき、大きなムーブメントとなっていった。

オルタナティブ・ロック

"オルタナティブ"という言葉は様々な解釈ができるのだが「既存のものに代わる何か」といった意味合いもある。

グランジバンドは、既存の枠に収まらないサウンドやスタンスから「オルタナティブ・ロック」と呼ばれるようになった。

尤も、ロックにおける「オルタナティブ」という言葉は、1978年のイギリスですでに使用されているので、グランジがオリジネイターというわけではない。

ただし、現在我々が使用する「オルタナティブ・ロック」の概念は、「90年代以降に生まれた」とするのが一般的だ。

つまり、グランジの勃興が確実に影響していると思う。

1994年カート・コバーンが自ら命を絶ったことでニルヴァーナは解散。

その後、グランジに次ぐ新たなムーブメントの勃興によりグランジもまた衰退していく。

にもかかわらず「オルタナティブ」という言葉が、現在も当たり前のように使用されているのは、ニルヴァーナの革命により「オルタナティブ」という概念が一般的なものとして定着したからだと思う。

"オルタナティブが定着"というのは少し混乱する言い回しだけど、「既存のものに代わる何か」を最も分かりやすい形で体現したのがニルヴァーナだ。

ただ、上述したようにグランジ以前にも「パンク」「ハードコア」のようなオルタナティブなジャンルは存在している。

それでも、ニルヴァーナが「オルタナティブを定着させた」と思える理由は、商業的な大成功はもちろんのこと、シンプル且つインパクトの強いサウンドでの従来型ロックとの明確な差別化。その上で解散に至る衝撃的なエピソード。

同じようなバンドは二度と表れないと思わせてくれる、圧倒的なオルタナティブ感。

「既存のものに代わる」方法を分かりやすく提示してみせた存在。

だからこそ多くのロックファンの心に響いたのだろうし、今も伝説として語り継がれているのではないだろうか。

つまり「ニルヴァーナ = グランジ = オルタナティブ・ロック」ということだ。

ニルヴァーナは何がすごかったのか まとめ

ということで、当ブログでは初だったと思うけどニルヴァーナについて語ってきた。

リアルタイムで追っていたわけではないのだが、今回まとめてみて「すごいバンドだな」と改めて再確認できたので個人的に満足している。解散までの経緯もあるけど、なるべくして伝説になったバンドだなと。

久しぶりに「Nevermind」を聴いたらやっぱりカッコよかった。

代表曲だけでもいいので、聴いたことがない方はぜひ彼らのサウンドに触れてみてほしい。

それではまた。

こんな記事も書いています